短歌会の同人誌『武庫の浦』が出版されました! [短歌]

コロナ禍の中での教会活動の一つのご紹介

昨年5月に「ちぬの海・武庫川短歌会」を始めました。

メンバーは現在9名の参加です。

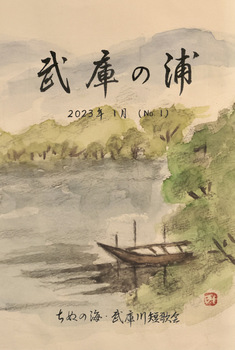

この度、同人誌『武庫の浦』を発行しました。

Amazon から電子書籍とPOD版(印刷本)で発行し、先月末(1/29)にPOD版も販売開始となりました。

メンバーの皆さんの短歌と共に、掲載している寄稿文「短歌と私」は、キリスト者としての証しそのものなので、多くの方の心に届きますようにと、祈っています。

同人誌を、公的に出版するので、何人かは「筆名」で短歌と寄稿文を執筆。

みんな、ほとんどが初心者ですが、「詠むことに意義あり!」という感じで、毎月の歌会に集っています。

よろしければ、電子書籍やPOD版をご購読いただければ嬉しく思います。

Amazon POD版

https://amzn.to/3XPkrS0

電子書籍

https://amzn.to/3XSF7Zy

新たに100冊の出版を目指している、通称「ピヨぐま出版」です。

昨年5月に「ちぬの海・武庫川短歌会」を始めました。

メンバーは現在9名の参加です。

この度、同人誌『武庫の浦』を発行しました。

Amazon から電子書籍とPOD版(印刷本)で発行し、先月末(1/29)にPOD版も販売開始となりました。

メンバーの皆さんの短歌と共に、掲載している寄稿文「短歌と私」は、キリスト者としての証しそのものなので、多くの方の心に届きますようにと、祈っています。

同人誌を、公的に出版するので、何人かは「筆名」で短歌と寄稿文を執筆。

みんな、ほとんどが初心者ですが、「詠むことに意義あり!」という感じで、毎月の歌会に集っています。

よろしければ、電子書籍やPOD版をご購読いただければ嬉しく思います。

Amazon POD版

https://amzn.to/3XPkrS0

電子書籍

https://amzn.to/3XSF7Zy

新たに100冊の出版を目指している、通称「ピヨぐま出版」です。

『ちぬの海短歌会』と短歌誌「ちぬの海」の紹介 [短歌]

『ちぬの海短歌会』と短歌誌「ちぬの海」の紹介

* 2011年10月1日の記事より転載

(旧ホームページ:「ペーター・プーのニュースレター」の『短歌:緑風讃歌』 より)

===========================

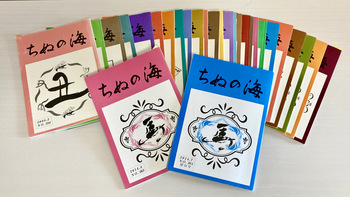

『ちぬの海短歌会』と短歌誌「ちぬの海」の紹介をいたします。

ちぬの海_2009〜2014_2022-0519

ちぬの海短歌会

私は、1986年4月から1995年3月まで、JR土山駅の近くの教会で牧師をしていました。

1992年から教会員宅(加古川市:藤井薬局)で開催されていた例会に集うようになり、「ちぬの海短歌会」に入会しました。

1995年の阪神淡路大震災の直後の3月末に川西市の教会(「能勢川バイブルキャンプ」の中にある教会)に転任してからも、『ちぬの海』発行・編集人の伊藤佐重子氏のご指導を頂き、折に触れて歌を詠んでいます。

————————————

短歌誌「ちぬの海」

「ちぬの海」の成立ち

「ちぬの海短歌会」代表:伊藤佐重子

昭和44年の晩秋の頃、当時、公民館講座の講師をしていました藤田恒男先生から、事務的なことを手伝ってくれるなら、新しく短歌誌をはじめたいと言うお話しがありました。早速、お引き受けして林間阪神支社の方々に相談しました。

皆様の賛成を得て、昭和45年2月26日に、第1回の企画会議を持ちました。発行者・藤田恒男、事務局・伊藤佐重子、編集委員・池田好子、小林毅、小山節子、松中ふき子、三谷美代子、山崎園の各氏を中心として会報の発行を実現することに決定しました。

同年3月22日、大阪支社の梅見歌会の帰りに梅田の喫茶店で第1回の編集会議をもち、歌誌名を「ちぬの海」に決定、隔月発行とし、新しい会員の作品を優先して掲載することなどが決まりました。第1号は、昭和45年4月1日発行になりましたが、翌年、1月1日発行に改めました。

企画会議にはお顔が見えなかった奥村孝子、荒井すみゑ、佐藤たまゑ、平野太朗氏なども加わり、また昭和62、3年頃から編集委員 伊藤佐重子、内井幸子、芝淵田鶴子、谷村幸子氏、事務局委員として大江早苗、窪田佳子、南操子氏のご尽力を得て現在に至っています。

(発行・編集人:伊藤佐重子)

*記:2009年1月4日

=============================

・「兵庫県歌人クラブ」の幹事の働きをはじめ、三木市や近隣の市で『ちぬの海短歌会』を主催された伊藤佐重子先生は、2019年9月26日に 85歳で逝去されました。

その尊いお働きを感謝し、教えていただいたことを心に、短歌を詠んで行きたいと思います。

(同人誌:「ちぬの海」は、2014年 7月(No.264)の「閉刊号」が、最後の発行となりました。)

* 2011年10月1日の記事より転載

(旧ホームページ:「ペーター・プーのニュースレター」の『短歌:緑風讃歌』 より)

===========================

『ちぬの海短歌会』と短歌誌「ちぬの海」の紹介をいたします。

ちぬの海_2009〜2014_2022-0519

ちぬの海短歌会

私は、1986年4月から1995年3月まで、JR土山駅の近くの教会で牧師をしていました。

1992年から教会員宅(加古川市:藤井薬局)で開催されていた例会に集うようになり、「ちぬの海短歌会」に入会しました。

1995年の阪神淡路大震災の直後の3月末に川西市の教会(「能勢川バイブルキャンプ」の中にある教会)に転任してからも、『ちぬの海』発行・編集人の伊藤佐重子氏のご指導を頂き、折に触れて歌を詠んでいます。

————————————

短歌誌「ちぬの海」

「ちぬの海」の成立ち

「ちぬの海短歌会」代表:伊藤佐重子

昭和44年の晩秋の頃、当時、公民館講座の講師をしていました藤田恒男先生から、事務的なことを手伝ってくれるなら、新しく短歌誌をはじめたいと言うお話しがありました。早速、お引き受けして林間阪神支社の方々に相談しました。

皆様の賛成を得て、昭和45年2月26日に、第1回の企画会議を持ちました。発行者・藤田恒男、事務局・伊藤佐重子、編集委員・池田好子、小林毅、小山節子、松中ふき子、三谷美代子、山崎園の各氏を中心として会報の発行を実現することに決定しました。

同年3月22日、大阪支社の梅見歌会の帰りに梅田の喫茶店で第1回の編集会議をもち、歌誌名を「ちぬの海」に決定、隔月発行とし、新しい会員の作品を優先して掲載することなどが決まりました。第1号は、昭和45年4月1日発行になりましたが、翌年、1月1日発行に改めました。

企画会議にはお顔が見えなかった奥村孝子、荒井すみゑ、佐藤たまゑ、平野太朗氏なども加わり、また昭和62、3年頃から編集委員 伊藤佐重子、内井幸子、芝淵田鶴子、谷村幸子氏、事務局委員として大江早苗、窪田佳子、南操子氏のご尽力を得て現在に至っています。

(発行・編集人:伊藤佐重子)

*記:2009年1月4日

=============================

・「兵庫県歌人クラブ」の幹事の働きをはじめ、三木市や近隣の市で『ちぬの海短歌会』を主催された伊藤佐重子先生は、2019年9月26日に 85歳で逝去されました。

その尊いお働きを感謝し、教えていただいたことを心に、短歌を詠んで行きたいと思います。

(同人誌:「ちぬの海」は、2014年 7月(No.264)の「閉刊号」が、最後の発行となりました。)

短歌と電子書籍 [短歌]

『短歌と電子書籍』

ー 第二の出版革命への期待 ー

「ちぬの海』2014年1月号 より

本日(12月25日)、ちぬの海短歌会の同人誌『ちぬの海』の 2014年1月号が届きました。

今回は、編集人の伊藤佐重子先生からの依頼で、エッセーを寄稿しました。

ご一読いただければ、嬉しく思います。

(文章の年月日は、来年の1月時点での記述です。)

短歌の方は、長男が二年半前にハイチでのPKO(震災復興の平和維持活動)から帰国した頃までは投稿していたのですが、それから、二年ほどお休みしていました。

久しぶりの短歌の投稿は、孫娘のことと次男の結婚のテーマの13首となりました。

-----------

「ちぬの海』2014年1月号 より

『短歌と電子書籍』

ー第二の出版革命への期待ー

井草晋一

『金なきゆえ』

金なきゆゑ詩集をあみえず

つまと かなしみてかたり

わづかづつ かねをため

いつの日か わが集を

いださんとねがふ

これは、詩人の八木重吉の詩(うた)です。彼は、多くの短歌を書き、また、心を深く探られるような詩を残した一人のキリスト者です。

平成五年(一九九三年)十一月号の「ちぬの海」に『八木重吉と短歌』という一文を寄稿し、この詩を引用致しました。ちょうど二十年前のことです。その前年より、加古川市の教会員宅で開催されていた「ちぬの海短歌会」に参加するようになり、その頃「わがよろこびの頌歌(うた)はきえず」の本で八木重吉の短歌や詩を初めて知りました。

『金なきゆえ』の詩を読んだ時、彼とその妻の希望と悲しみ、願いといったものに心を打たれ、「だれでも高額な費用をかけずに詩集や短歌集、自叙伝、小説などを出版できればいいな。」と思わされました。

それから、インターネットの時代になり、私も二〇〇一年からホームページで短歌などをアップし始めました。ワープロやパソコンで文字を打ちメールなどで文字データを印刷会社や出版社に送っても、まだ、安価で本の出版ができる時代は訪れませんでした。自費出版の場合、三十万から二百万円程かかります。

二〇一〇年五月にAPPLEから初めて手のひらに乗るパソコン、iPad(アイパッド)が発売された時、「電子書籍」というもので本の出版が可能となったこと。また、前年にこれも世界で初めて発売された携帯電話サイズの小型パソコン(スマートフォン/スマホ)のiPhone(アイフォーン)でその本を読むことができることを知ったのです。

試行錯誤で最初の電子書籍『剣道と信仰の架け橋ー短歌ー』と短編小説『御巣鷹の夏』を完成し、同年の六月に電子書籍のサイトから出版(公開)したのでした。

いよいよ、ほとんど無料で本(電子書籍)の出版が可能となった時代、グーテンベルクが活版印刷を発明した一四四〇年代からすると、「第二のグーテンベルクの出版革命」が到来したのです。

三年前の十月五日に「電子書籍の広場」のサイトを開設し、電子書籍の出版社として「ピヨ・イーパブ・コミュニケーションズ」を創立しました。昨年の三月にAPPLEの電子書籍出版のID(ナンバー)を取得し、六月には日本語縦書きの電子書籍「短歌集『緑風讃歌』」をアイブック・ストアから出版しました。

これから、「ちぬの海短歌会」の同人の皆様の「短歌集」の電子書籍出版のお手伝いをさせて頂けますなら、嬉しく思います。新たな年に期待しつつ。

ー 第二の出版革命への期待 ー

「ちぬの海』2014年1月号 より

本日(12月25日)、ちぬの海短歌会の同人誌『ちぬの海』の 2014年1月号が届きました。

今回は、編集人の伊藤佐重子先生からの依頼で、エッセーを寄稿しました。

ご一読いただければ、嬉しく思います。

(文章の年月日は、来年の1月時点での記述です。)

短歌の方は、長男が二年半前にハイチでのPKO(震災復興の平和維持活動)から帰国した頃までは投稿していたのですが、それから、二年ほどお休みしていました。

久しぶりの短歌の投稿は、孫娘のことと次男の結婚のテーマの13首となりました。

-----------

「ちぬの海』2014年1月号 より

『短歌と電子書籍』

ー第二の出版革命への期待ー

井草晋一

『金なきゆえ』

金なきゆゑ詩集をあみえず

つまと かなしみてかたり

わづかづつ かねをため

いつの日か わが集を

いださんとねがふ

これは、詩人の八木重吉の詩(うた)です。彼は、多くの短歌を書き、また、心を深く探られるような詩を残した一人のキリスト者です。

平成五年(一九九三年)十一月号の「ちぬの海」に『八木重吉と短歌』という一文を寄稿し、この詩を引用致しました。ちょうど二十年前のことです。その前年より、加古川市の教会員宅で開催されていた「ちぬの海短歌会」に参加するようになり、その頃「わがよろこびの頌歌(うた)はきえず」の本で八木重吉の短歌や詩を初めて知りました。

『金なきゆえ』の詩を読んだ時、彼とその妻の希望と悲しみ、願いといったものに心を打たれ、「だれでも高額な費用をかけずに詩集や短歌集、自叙伝、小説などを出版できればいいな。」と思わされました。

それから、インターネットの時代になり、私も二〇〇一年からホームページで短歌などをアップし始めました。ワープロやパソコンで文字を打ちメールなどで文字データを印刷会社や出版社に送っても、まだ、安価で本の出版ができる時代は訪れませんでした。自費出版の場合、三十万から二百万円程かかります。

二〇一〇年五月にAPPLEから初めて手のひらに乗るパソコン、iPad(アイパッド)が発売された時、「電子書籍」というもので本の出版が可能となったこと。また、前年にこれも世界で初めて発売された携帯電話サイズの小型パソコン(スマートフォン/スマホ)のiPhone(アイフォーン)でその本を読むことができることを知ったのです。

試行錯誤で最初の電子書籍『剣道と信仰の架け橋ー短歌ー』と短編小説『御巣鷹の夏』を完成し、同年の六月に電子書籍のサイトから出版(公開)したのでした。

いよいよ、ほとんど無料で本(電子書籍)の出版が可能となった時代、グーテンベルクが活版印刷を発明した一四四〇年代からすると、「第二のグーテンベルクの出版革命」が到来したのです。

三年前の十月五日に「電子書籍の広場」のサイトを開設し、電子書籍の出版社として「ピヨ・イーパブ・コミュニケーションズ」を創立しました。昨年の三月にAPPLEの電子書籍出版のID(ナンバー)を取得し、六月には日本語縦書きの電子書籍「短歌集『緑風讃歌』」をアイブック・ストアから出版しました。

これから、「ちぬの海短歌会」の同人の皆様の「短歌集」の電子書籍出版のお手伝いをさせて頂けますなら、嬉しく思います。新たな年に期待しつつ。

剣道と信仰の架け橋—短歌— [短歌]

『剣道と信仰の架け橋—短歌—』

(『ちぬの海』 2009年3月号(No.234) より)

井草晋一

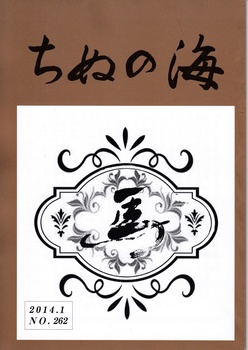

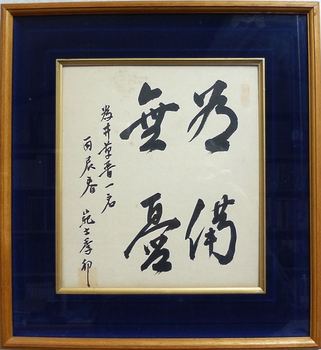

<写真:『有備無憂』1976年 >

佐々木季邦 先生 筆

剣道の奥義を現す、いくつかの古歌があります。

・山川の瀬々に流るる栃殻も身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあり

・打ちおろす太刀の下こそ地獄なれ踏み込んで見よ極楽もあり

(『剣道みちしるべ』 範士 佐々木季邦 著 より)

(剣道範士九段・全日本剣道連盟相談役)

「これらは共に捨て身の一撃に気魄を充実させることを意味したものである。」と、佐々木季邦(ささき・すえくに)師範はその著書『剣道みちしるべ』に記しています。

今から三十五年前、佐々木師範は喜寿の祝いを迎えられていました。我々二十歳前後の剣道部員たちが必死で打ち込んで行く訳ですが、竹刀は空を切るのみ。すべての打突に応じ、いささかも息の乱れも無く、確かな一撃をもって指導される先生の姿がそこにありました。

冒頭に記した歌は、練習を終えた後の訓話や夏の合宿の折りに、佐々木師範がご自身の姿と言葉をもって紹介されたものです。私にはその中の一節、「身を捨ててこそ」の言葉が特に心に響きました。

当時、私はキリスト教の洗礼を受けて間もない頃でした。この「身を捨てる」という一節は、「愛とは、他者のために自らの命を捨てることにある。」と語り、そのごとくに十字架への道を歩まれたイエス・キリストを思い起こさせるものであったのです。

四年間の会社勤めの後に神学校に入学。卒業後、大阪の下町の教会に副牧師として赴任しました。大阪城が近かったこともあり、時々、大阪城内の道場である修道館に練習に行きました。三年間の働きの後、加古川市の教会に転任。

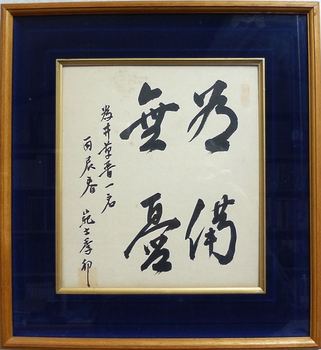

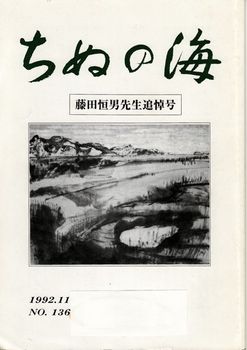

一九九二年頃より、教会員宅で開かれていた「ちぬの海短歌会」に誘われて参加するようになりました。伊藤佐重子先生のご指導を受けながら詠んだ短歌(五首)を初めて掲載して頂いたのが、一九九二年十一月号の「ちぬの海」で、「藤田恒男先生追悼号」でした。

・受難曲「知っているか」と我に問う上司を思う御巣鷹の夏

・工作にと息子と作るブーメラン廻り来たりし歳月の風

佐々木師範のご指導を思い返し作った歌。

・心もて心を打てと諭したる円座に響く師範のことば

・力抜けと言われ続けし右の手の痛めて悟りぬ剣の軽さよ

・我が手取り剣の握りを伝授せる師範を想う礼の一時

一九九五年四月からは、川西市北部の「能勢川バイブルキャプ」の中にある能勢川キリスト教会で、イエス・キリストに仕えています。

・真剣の反り思わせる白樫の枝削る我歪みも悟れり

・両腕に赤子を抱く構えせよクリスマスに聞く師範の一言

・戦いの意欲取り去る剣の道剣を鞘にと我も覚えて

・ 「一刀両断」求め来たりし我に問う戦闘能力奪う剣あり

私の心の中には学生時代も今も、剣道の神髄とキリストの愛の精神が「短歌」を架け橋として繋がっているのです。

・自らを守りし剣も捨てし主の御姿仰ぎ我も後行く

---------------------------------------------------------------------

(『ちぬの海』 2009年3月号(No.234) より)

井草晋一

<写真:『有備無憂』1976年 >

佐々木季邦 先生 筆

剣道の奥義を現す、いくつかの古歌があります。

・山川の瀬々に流るる栃殻も身を捨ててこそ浮かぶ瀬もあり

・打ちおろす太刀の下こそ地獄なれ踏み込んで見よ極楽もあり

(『剣道みちしるべ』 範士 佐々木季邦 著 より)

(剣道範士九段・全日本剣道連盟相談役)

「これらは共に捨て身の一撃に気魄を充実させることを意味したものである。」と、佐々木季邦(ささき・すえくに)師範はその著書『剣道みちしるべ』に記しています。

今から三十五年前、佐々木師範は喜寿の祝いを迎えられていました。我々二十歳前後の剣道部員たちが必死で打ち込んで行く訳ですが、竹刀は空を切るのみ。すべての打突に応じ、いささかも息の乱れも無く、確かな一撃をもって指導される先生の姿がそこにありました。

冒頭に記した歌は、練習を終えた後の訓話や夏の合宿の折りに、佐々木師範がご自身の姿と言葉をもって紹介されたものです。私にはその中の一節、「身を捨ててこそ」の言葉が特に心に響きました。

当時、私はキリスト教の洗礼を受けて間もない頃でした。この「身を捨てる」という一節は、「愛とは、他者のために自らの命を捨てることにある。」と語り、そのごとくに十字架への道を歩まれたイエス・キリストを思い起こさせるものであったのです。

四年間の会社勤めの後に神学校に入学。卒業後、大阪の下町の教会に副牧師として赴任しました。大阪城が近かったこともあり、時々、大阪城内の道場である修道館に練習に行きました。三年間の働きの後、加古川市の教会に転任。

一九九二年頃より、教会員宅で開かれていた「ちぬの海短歌会」に誘われて参加するようになりました。伊藤佐重子先生のご指導を受けながら詠んだ短歌(五首)を初めて掲載して頂いたのが、一九九二年十一月号の「ちぬの海」で、「藤田恒男先生追悼号」でした。

・受難曲「知っているか」と我に問う上司を思う御巣鷹の夏

・工作にと息子と作るブーメラン廻り来たりし歳月の風

佐々木師範のご指導を思い返し作った歌。

・心もて心を打てと諭したる円座に響く師範のことば

・力抜けと言われ続けし右の手の痛めて悟りぬ剣の軽さよ

・我が手取り剣の握りを伝授せる師範を想う礼の一時

一九九五年四月からは、川西市北部の「能勢川バイブルキャプ」の中にある能勢川キリスト教会で、イエス・キリストに仕えています。

・真剣の反り思わせる白樫の枝削る我歪みも悟れり

・両腕に赤子を抱く構えせよクリスマスに聞く師範の一言

・戦いの意欲取り去る剣の道剣を鞘にと我も覚えて

・ 「一刀両断」求め来たりし我に問う戦闘能力奪う剣あり

私の心の中には学生時代も今も、剣道の神髄とキリストの愛の精神が「短歌」を架け橋として繋がっているのです。

・自らを守りし剣も捨てし主の御姿仰ぎ我も後行く

---------------------------------------------------------------------

「ビジュアル短歌」のススメ [短歌]

『ビジュアル短歌のススメ』

井草晋一 (号:風讃。「ちぬの海短歌会」 同人)

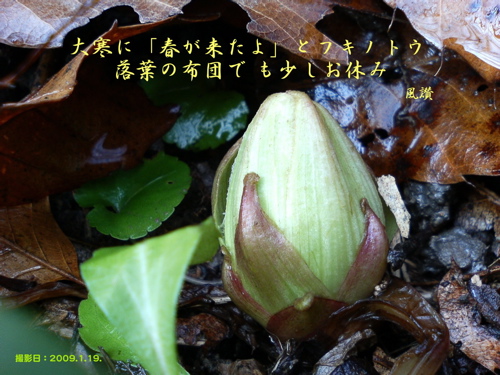

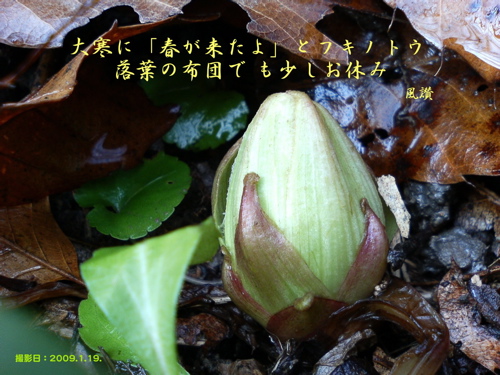

短歌は詠んだ者の思いや感動、心情といったものを、その短歌を読んだ人々が自らの人生や体験を重ね合わせて「共感する」、「共有する」ものです。

日本人として、同じ日本の気候、風土、生活習慣のなかで詠まれた歌は共感しやすことは言うまでもありません。

けれども、海外の旅行などで見た風景や感動、人々との出会いで感じたことが短歌に詠まれている場合、その短歌を「読んだ人」にとっては、全く見たことも聞いたこともない風景や人々の生活が「詠まれた短歌」の背景にあり、共通の土台がないために、「共感」すること、あるいは、「共感度」が少なくなってきます。

その意味では、今日の「デジカメ」や「携帯カメラ」で簡単に写真が撮れ、パソコンで写真に文字が入れられるという時代は、短歌の世界にひとつの新しい可能性を開かせるものです。

写真の下に短歌を表示することもできますが、写真そのものの中に短歌を表示することによって、「短歌を詠んだ者」も「短歌を読む者」も、その背景を少しでも共有する中で、両者が感動する領域や可能性が増して来ます。

これまでは、短歌の世界では、「短い旅行記の文章+短歌」という形で共有されて来た海外旅行で歌われた短歌が多かったと思いますが、今後、「写真+短歌」の形式や「デジカメの写真+パソコン処理で写真に重ね合わされた短歌」という形式も大いに用いられることでしょう。

「写真」は、「感動」があっても「心情」は表現しつくせませんし、最低限の背景を共有し得ない短歌は、「心情」が現れても「感動」が深まらないように感じます。

古来、山水画や南画、水墨画に漢詩、あるいは俳句、短歌といった組み合わがありました。そのような意味ですでに「ビジュアル短歌」があったわけです。

同様に、現代では、デジカメ写真を用いたホームページ上の「ビジュアル短歌」や、写真専用用紙にプリントアウトされた「ビジュアル短歌」があってもよいでしょう。

私が最初に作った「ビジュアル短歌」は、カザフスタンから持ち帰った「ドンブラ」を弾く次男の写真に短歌を乗せたものです。

(2006年12月28日)

<So-net フォト>

http://pht.so-net.ne.jp/photo/peterpooh/images/481297

以上、「ビジュアル短歌のススメ」を記しましたが、短歌の最終ゴールは、やはり、「31文字」のみの中に、大きく広がる感動と心情の世界が詠われ表現されているか否かにあると言えましょう。

民族、歴史、文化や、時間空間、自然の背景を超えて存在する人類共通の「情感」の世界がどのように詠われ、その短歌を読む人々に共感と感動が呼び起こしうるのか。

世界のグローバル化の時代にあって、日本の一行詩「短歌」が「五文節詩」として、海を越える時代が来ているのかもしれません。

(2009年2月8日 記)

井草晋一 (号:風讃。「ちぬの海短歌会」 同人)

短歌は詠んだ者の思いや感動、心情といったものを、その短歌を読んだ人々が自らの人生や体験を重ね合わせて「共感する」、「共有する」ものです。

日本人として、同じ日本の気候、風土、生活習慣のなかで詠まれた歌は共感しやすことは言うまでもありません。

けれども、海外の旅行などで見た風景や感動、人々との出会いで感じたことが短歌に詠まれている場合、その短歌を「読んだ人」にとっては、全く見たことも聞いたこともない風景や人々の生活が「詠まれた短歌」の背景にあり、共通の土台がないために、「共感」すること、あるいは、「共感度」が少なくなってきます。

その意味では、今日の「デジカメ」や「携帯カメラ」で簡単に写真が撮れ、パソコンで写真に文字が入れられるという時代は、短歌の世界にひとつの新しい可能性を開かせるものです。

写真の下に短歌を表示することもできますが、写真そのものの中に短歌を表示することによって、「短歌を詠んだ者」も「短歌を読む者」も、その背景を少しでも共有する中で、両者が感動する領域や可能性が増して来ます。

これまでは、短歌の世界では、「短い旅行記の文章+短歌」という形で共有されて来た海外旅行で歌われた短歌が多かったと思いますが、今後、「写真+短歌」の形式や「デジカメの写真+パソコン処理で写真に重ね合わされた短歌」という形式も大いに用いられることでしょう。

「写真」は、「感動」があっても「心情」は表現しつくせませんし、最低限の背景を共有し得ない短歌は、「心情」が現れても「感動」が深まらないように感じます。

古来、山水画や南画、水墨画に漢詩、あるいは俳句、短歌といった組み合わがありました。そのような意味ですでに「ビジュアル短歌」があったわけです。

同様に、現代では、デジカメ写真を用いたホームページ上の「ビジュアル短歌」や、写真専用用紙にプリントアウトされた「ビジュアル短歌」があってもよいでしょう。

私が最初に作った「ビジュアル短歌」は、カザフスタンから持ち帰った「ドンブラ」を弾く次男の写真に短歌を乗せたものです。

(2006年12月28日)

<So-net フォト>

http://pht.so-net.ne.jp/photo/peterpooh/images/481297

以上、「ビジュアル短歌のススメ」を記しましたが、短歌の最終ゴールは、やはり、「31文字」のみの中に、大きく広がる感動と心情の世界が詠われ表現されているか否かにあると言えましょう。

民族、歴史、文化や、時間空間、自然の背景を超えて存在する人類共通の「情感」の世界がどのように詠われ、その短歌を読む人々に共感と感動が呼び起こしうるのか。

世界のグローバル化の時代にあって、日本の一行詩「短歌」が「五文節詩」として、海を越える時代が来ているのかもしれません。

(2009年2月8日 記)

『北摂の讃美歌』 [短歌]

『北摂の讃美歌』 川西市 井草晋一

(「合同歌集 『ちぬの海(Ⅲ)』 より)

豊能・北摂地域は、千利休の七哲の一人で、信長、秀吉に仕えたキリシタン大名の高山右近が活躍した地であり、キリシタンに関係する史跡や多尊石仏が数多くあります。大正時代まで「隠れキリシタン」として右近の信仰を引き継いだ人々が茨木の奥深い山里「千提寺」一円に住んでいたことは有名です。

郷土歴史家の西川隆夫氏は、「豊能町は、高山右近とその妻(ユスタ・マリア)出生の地であり、永禄七年(一五六四年)に余野城主クロン殿(能勢光則の子?)以下五三名がキリシタンの洗礼を受けた記録(フロイスの日記)がある。」と述べ、同じ年に造立された「余野の十三仏」は、「キリシタンの洗礼を受けたことの記念碑というべき性質のものである。」と語っています。

さまざまな形を取った「讃美歌」を辿りつつ当時のキリシタンや現代の信仰者の賛美を「短歌」にして行きたいと思う此の頃です。

<『紅梅の開花』 能勢川バイブルキャンプの食堂入り口>

(バックは、キャンプ場のアイドル、モモちゃん。)

ヨーヨーの演技で示すクリスマス子らのステージ輝いて見ゆ

病室に百花おのずと集まりぬ慰め与うる白百合居ませば

若人の日毎に濃くなる小麦色テラスの完成キャンプの間際に

紙コップにぎゅっと詰めたるカモミール妻への土産は真白き花の香

意欲ないと高校休みし長男の「はーい」と答うる三日目の朝

差しだせる白き桔梗を見つめつつ「私も好き」と妻は微笑む

キリシタンの魔鏡の映すクルス像いかなる嵐をくぐり来たらむ

ユスタ姫の信仰再び燃え立ちぬイエズスを仰ぐ右近に嫁ぐ日

家臣らにイエズスの聖具分け与う右近の手に添う燭光輝く

家臣らとオラショ唱えて語り合う明石の城主の最後の夜は更く

キリシタンの内藤如庵の八木城を訪ねる秋の日妻とのドライブ

鍬持つ手休めし人と妻を撮る如庵の碑文の由来を聞きつつ

我が息の激しさ増しゆく八木の城本丸跡には緑風流れて

八木城の本丸跡より我も見る眼下に広がる口丹波の町

八木城の本丸前の大岩に我も登りて平安祈れり

民国との講和交渉成し遂げし如庵の十字架夕日に輝く

<短歌 七首 省略>

ケンタッキー油とスパイス火の勲章バイトの次男の腕に輝く

礼拝の終わりを告げる春一番屋根打つ音に皆天仰げり

斑鳩の太子に仕えし河勝の秦氏の故郷弓月(クンユエ)に立つ

カザフより持ち帰りたる「ドンブラ」を受け取る君の笑顔はこぼれり

「ドンブラ」の奏でる音色に走り来る「オータムフェスタ」に草原の風

木漏れ日のスポットライトに君は輝く「バイブルキャンプ」の秋のステージ

北摂のキリシタン史を辿りつつ君も至れリハライソの国

(以上、三十首)

(「合同歌集 『ちぬの海(Ⅲ)』 より)

豊能・北摂地域は、千利休の七哲の一人で、信長、秀吉に仕えたキリシタン大名の高山右近が活躍した地であり、キリシタンに関係する史跡や多尊石仏が数多くあります。大正時代まで「隠れキリシタン」として右近の信仰を引き継いだ人々が茨木の奥深い山里「千提寺」一円に住んでいたことは有名です。

郷土歴史家の西川隆夫氏は、「豊能町は、高山右近とその妻(ユスタ・マリア)出生の地であり、永禄七年(一五六四年)に余野城主クロン殿(能勢光則の子?)以下五三名がキリシタンの洗礼を受けた記録(フロイスの日記)がある。」と述べ、同じ年に造立された「余野の十三仏」は、「キリシタンの洗礼を受けたことの記念碑というべき性質のものである。」と語っています。

さまざまな形を取った「讃美歌」を辿りつつ当時のキリシタンや現代の信仰者の賛美を「短歌」にして行きたいと思う此の頃です。

<『紅梅の開花』 能勢川バイブルキャンプの食堂入り口>

(バックは、キャンプ場のアイドル、モモちゃん。)

ヨーヨーの演技で示すクリスマス子らのステージ輝いて見ゆ

病室に百花おのずと集まりぬ慰め与うる白百合居ませば

若人の日毎に濃くなる小麦色テラスの完成キャンプの間際に

紙コップにぎゅっと詰めたるカモミール妻への土産は真白き花の香

意欲ないと高校休みし長男の「はーい」と答うる三日目の朝

差しだせる白き桔梗を見つめつつ「私も好き」と妻は微笑む

キリシタンの魔鏡の映すクルス像いかなる嵐をくぐり来たらむ

ユスタ姫の信仰再び燃え立ちぬイエズスを仰ぐ右近に嫁ぐ日

家臣らにイエズスの聖具分け与う右近の手に添う燭光輝く

家臣らとオラショ唱えて語り合う明石の城主の最後の夜は更く

キリシタンの内藤如庵の八木城を訪ねる秋の日妻とのドライブ

鍬持つ手休めし人と妻を撮る如庵の碑文の由来を聞きつつ

我が息の激しさ増しゆく八木の城本丸跡には緑風流れて

八木城の本丸跡より我も見る眼下に広がる口丹波の町

八木城の本丸前の大岩に我も登りて平安祈れり

民国との講和交渉成し遂げし如庵の十字架夕日に輝く

<短歌 七首 省略>

ケンタッキー油とスパイス火の勲章バイトの次男の腕に輝く

礼拝の終わりを告げる春一番屋根打つ音に皆天仰げり

斑鳩の太子に仕えし河勝の秦氏の故郷弓月(クンユエ)に立つ

カザフより持ち帰りたる「ドンブラ」を受け取る君の笑顔はこぼれり

「ドンブラ」の奏でる音色に走り来る「オータムフェスタ」に草原の風

木漏れ日のスポットライトに君は輝く「バイブルキャンプ」の秋のステージ

北摂のキリシタン史を辿りつつ君も至れリハライソの国

(以上、三十首)

八木重吉と短歌 [短歌]

八木重吉と短歌

<『ちぬの海』1993年11月号(NO.142)>

井草晋一

瓢々のこのうみちぬとひとのいふよろしきその名にきみのおもはる

「秋のひかり」

ひかりがこぼれてくる

秋のひかりは地におちてひろがる

このひかりのなかで遊ぼう

金なきゆゑ詩集をあみえず

つまと かなしみてかたり

わづかづつ かねをため

いつの日か わが集を

いださんとねがふ

「ねがひ」

どこを断ち切ってもうつくしくあればいいなあ

「詩人ハ木重吉の詩は不朽である。このきよい、心のしたたりのやうな詩はいかなる世代の中にあっても死なない。詩の技法がいかやうに変化する時が来ても生きて読む人の心をうつに違ひない。それほどこれらの詩は詩人の心のいちばん奥の、ほんとの中核のものだけが捉へられ、抒べられてゐるのである。・・・」

と『定本八木重吉詩集』の序で高村光太郎は賛辞を贈っている。二十九歳で結核のため早世した重吉は、一八九八年(明治31年)東京府南多摩郡堺村柏原大戸(現在の東京都町田市柏原町)に生まれ、一九二一年(大正10年)東京高等師範を卒業し、四月に兵庫県立御影師範学校英語科教師として赴任した。

彼は翌年七月、二十四歳の時に島田とみと結婚した頃から、詩作活動に力を入れ、一九二七年(昭和2年)十月二六日に召天するまで、わずか六年間であったが、研ぎ澄まされた感性と、幼子のごとき純粋性に溢れた詩を記したのである。興味深いことに、重吉は本格的に詩作活動に入る前の二年間において、毎日十数首、多い日には三十首もの短歌を日記に記している。そしてそれは、御影師範に赴任する直前の三月、十七歳の少女島田とみの家庭教師としての出会いから婚約、結婚に至る二年間そのものであった。

偽善者の八木めが今日もさかしらに教壇にたちて世迷ひをとく

とみ子とはつめたかるみ名やみてあればひとしほきみがこわれけるかな

身もすてて聖書を抱きさすらひて哀しき旅をいつの日にせん

彼の深い自己認識は、純愛にも例えられるとみ子への愛と、殉教者を思わせるような、キリストヘの肉迫と求道心にあった。詩人ハ木重吉の詩を開花させたのは、短歌と共にあった、この御影時代の二年間だったと言えよう。

「富さんも、詩か、歌か作ったら、きっと、送って下さい。歌には、上手下手はないのであって、ただ、その人の情緒が純潔に高揚されてゐるか否かが唯一の問題であると、私は考へてをります。」

<『ちぬの海』1993年11月号(NO.142)>

井草晋一

瓢々のこのうみちぬとひとのいふよろしきその名にきみのおもはる

「秋のひかり」

ひかりがこぼれてくる

秋のひかりは地におちてひろがる

このひかりのなかで遊ぼう

金なきゆゑ詩集をあみえず

つまと かなしみてかたり

わづかづつ かねをため

いつの日か わが集を

いださんとねがふ

「ねがひ」

どこを断ち切ってもうつくしくあればいいなあ

「詩人ハ木重吉の詩は不朽である。このきよい、心のしたたりのやうな詩はいかなる世代の中にあっても死なない。詩の技法がいかやうに変化する時が来ても生きて読む人の心をうつに違ひない。それほどこれらの詩は詩人の心のいちばん奥の、ほんとの中核のものだけが捉へられ、抒べられてゐるのである。・・・」

と『定本八木重吉詩集』の序で高村光太郎は賛辞を贈っている。二十九歳で結核のため早世した重吉は、一八九八年(明治31年)東京府南多摩郡堺村柏原大戸(現在の東京都町田市柏原町)に生まれ、一九二一年(大正10年)東京高等師範を卒業し、四月に兵庫県立御影師範学校英語科教師として赴任した。

彼は翌年七月、二十四歳の時に島田とみと結婚した頃から、詩作活動に力を入れ、一九二七年(昭和2年)十月二六日に召天するまで、わずか六年間であったが、研ぎ澄まされた感性と、幼子のごとき純粋性に溢れた詩を記したのである。興味深いことに、重吉は本格的に詩作活動に入る前の二年間において、毎日十数首、多い日には三十首もの短歌を日記に記している。そしてそれは、御影師範に赴任する直前の三月、十七歳の少女島田とみの家庭教師としての出会いから婚約、結婚に至る二年間そのものであった。

偽善者の八木めが今日もさかしらに教壇にたちて世迷ひをとく

とみ子とはつめたかるみ名やみてあればひとしほきみがこわれけるかな

身もすてて聖書を抱きさすらひて哀しき旅をいつの日にせん

彼の深い自己認識は、純愛にも例えられるとみ子への愛と、殉教者を思わせるような、キリストヘの肉迫と求道心にあった。詩人ハ木重吉の詩を開花させたのは、短歌と共にあった、この御影時代の二年間だったと言えよう。

「富さんも、詩か、歌か作ったら、きっと、送って下さい。歌には、上手下手はないのであって、ただ、その人の情緒が純潔に高揚されてゐるか否かが唯一の問題であると、私は考へてをります。」

『橡葉(しょうよう)の森』 [短歌]

『橡葉(しょうよう)の森』 井草晋一

*「兵庫県歌人クラブ」平成20年『年間歌集(第48集)』参加作品

水仙の花は肩寄せ春を待つみぞれまじりの雪の降る朝

赤々になお透き通る赤に染め春嵐(しゅんらん)一過の夕焼け去りゆく

やって来たカブトクワガタススメバチ橡(くぬぎ)の森の居酒屋開きに

あっラズベリーの群生だ石垣の笹の中より刈り分ける夏

ファイアーの残り火囲む子どもらは和解のプロセス始めているよ

礼拝堂の小さな庭のここかしこオオマドボタルの幼虫光れリ

ニイニイにアブラにクマにミンミンにツクツクカナカナ猛暑過ぎ行く

「一刀両断」求め来たりし我に問う戦闘能力奪う剣あり

レンジャーの訓練終えての昼食会頬こけた君に清さを感じて

降り積もる橡(くぬぎ)の落葉を照らす影夜半の月は凛と光れり

(所属結社) 「ちぬの海短歌会」

*「兵庫県歌人クラブ」平成20年『年間歌集(第48集)』参加作品

水仙の花は肩寄せ春を待つみぞれまじりの雪の降る朝

赤々になお透き通る赤に染め春嵐(しゅんらん)一過の夕焼け去りゆく

やって来たカブトクワガタススメバチ橡(くぬぎ)の森の居酒屋開きに

あっラズベリーの群生だ石垣の笹の中より刈り分ける夏

ファイアーの残り火囲む子どもらは和解のプロセス始めているよ

礼拝堂の小さな庭のここかしこオオマドボタルの幼虫光れリ

ニイニイにアブラにクマにミンミンにツクツクカナカナ猛暑過ぎ行く

「一刀両断」求め来たりし我に問う戦闘能力奪う剣あり

レンジャーの訓練終えての昼食会頬こけた君に清さを感じて

降り積もる橡(くぬぎ)の落葉を照らす影夜半の月は凛と光れり

(所属結社) 「ちぬの海短歌会」